“戒网瘾”本身是件很严肃的事,而艺术可以让它变得好玩。

“网瘾治疗”是一件严肃而复杂的事。在不同人眼里,它有着不同的面貌。从临沂四院、“战网魔”、《网瘾战争》,到千里出逃、揭露曝光、口诛笔伐,它是特效药,也是集中营;是一部分家庭的救主,也是一大批孩子的地狱;是一些人荣誉奖章上剥落的金漆,也是另一些人欲除之而后快的噩梦。

裴玉林的想法与他们都不一样。

一个炎热的下午,我在中央美术学院见到了裴玉林。这个刚刚研究生毕业的年轻人衣着朴素,笑容温和。身兼游戏玩家和艺术创作者,他研究过“网瘾”,调查过网戒中心,采访过学员,而这些在他眼里都可以归结为一种状态。他抓住了这种状态,又用特殊的手法表达出来。

“我想把‘网瘾治疗’做成艺术。”

以下是裴玉林的自述。

“我想找到一个杨教授开过光的电疗仪。”

《网瘾治疗计划》是我研究生的毕业创作,我花了3个多月的时间来完成它。从类型上说,这个作品属于现成品装置,就是通过一些搭建、组合,让物品构成一种比较特殊的关系。使用的材料是已有的、现成的东西,手法就叫做现成品装置。

我最早接触网瘾这个词,是中学的时候,在父母、老师、媒体嘴里听到的。那时有些同学喜欢玩游戏,成绩下降很快,父母、老师把成绩下降、上课没精神的原因推给了游戏。当时网戒中心好像还不很流行。我初中班里有个同学,父母都在外地工作,家里只有奶奶,管不了他,他每天半夜都要偷溜去网吧。后来被发现了,父母就给他办转学,去他们工作的城市,也没把他送进网戒中心。前几年同学聚会,我还见过这个人,现在混得挺好,感觉也没被“毒害”什么。

深入了解网瘾,最开始是在互联网上,各种消息、学术著作、媒体报道,我都看过。后来我找到了一些去过网戒中心、接受过“治疗”的人,和他们聊天,听他们说现在的网戒中心是什么样、有多少人、里面还有哪些治疗,等等。

这些人告诉我,除了山东临沂四院之外,各地还有许多网戒中心。这些网戒中心规模有大有小,但里面的人“非常多”。北京郊区就有好几家,他们一般不打网戒中心的旗号,而是叫康复所、康复中心。

“杨教授”被曝光之后,据说那些正规不正规的网戒中心里,电疗都用得少了,但我还是想亲自去网戒中心里面看看。我去过北京郊区,去过著名的“四院”,当然都进不了门,工作人员完全不理我。直到最后,我也没能找到一个愿意透露消息的网戒中心内部人员。

我的作品是现成品装置,最开始,我就决定要用网戒中心里用过的东西。但这些东西很难拿到,我花了不少时间和精力,也只拿到了一部分。

我试过给网戒中心打电话,和他们正面说,结果他们连拒绝也不拒绝,直接把电话挂了。自己找上门,同样也是不行。

后来,一个采访对象给我提供了线索,他一年多以前才从某家网戒中心“出院”,对里面的记忆还很新鲜。他告诉我,网戒中心会定期去某个废品回收站丢垃圾。

网戒中心会严肃处理电疗仪,因为他们不愿意承认自己用过这东西,所以处理得很隐秘,外人很难接触到。但报废的理疗线,注射用的输液瓶、针头,他们会当成普通垃圾扔掉。理疗线是用来连接电疗仪的,输液瓶和针头则用来给学员注射一些稳定情绪的药物。

我不知道这种注射合不合理,也不知道那些瓶子、针头里面装过什么东西。有时为了安慰自己,就想,既然他们能直接扔出来,应该也不是什么有害物质,即使接触到,问题也不大……不论如何,我大概掌握了这家网戒中心处理垃圾的信息,就直接奔向废品回收站。

那家废品回收站实际上是一个分类回收点,附近的垃圾都被送到这里,分类之后再拉去更高一级的处理中心,环境比想象中臭气熏天的垃圾站要好上一点儿。由于不想惹麻烦,我没去联系管理员,也没说要什么东西,只和当班的环卫工人通了个气,说自己是艺术系学生,想捡些东西回家搞创作。他们没反对,我就跑去垃圾堆里猛刨一通。

学员给的线索大多是描述,做不到很精确,更没有图片。我在废品回收站翻了十几个小时,总算找到了一部分,理疗线、输液瓶、针头都有了,但数量都不多。最终制作时,针头还是不够,只能又买了些一模一样的。

电疗仪始终是个遗憾。我根据学员们的描述,找来了几个相同型号。这真的太困难。以我的能力,实在查不到网戒中心电疗仪的去向。我何尝不想找到一个杨教授开过光、亲自用过的电疗仪,哪怕再去翻十几个小时垃圾也行。

“‘戒网瘾’本身是件很严肃的事,那么,我们能不能让它变得‘好玩’?”

在央美读到研究生,你的作品是什么内容,用哪些表现手法,都是自己选的。之所以做“网瘾”,一方面因为我自己玩游戏,对这件事有兴趣,有关注;另一方面则在于,我认为像游戏这种电子、媒体化的东西,会是我们对于图像,特别是视觉图像的一个审美趋势。事实上,我们现在的生活几乎已经离不开电子图像了,而未来还会越来越多。

实验艺术还有一种比较特殊的性质。它不像我们平时看电影,看动画片,只是单纯地“看”,而是可以制造出一个氛围,一种关系。具体到“戒网瘾”上,它的本质是治疗与被治疗,是一个不安定的氛围,一种特殊的对抗关系。

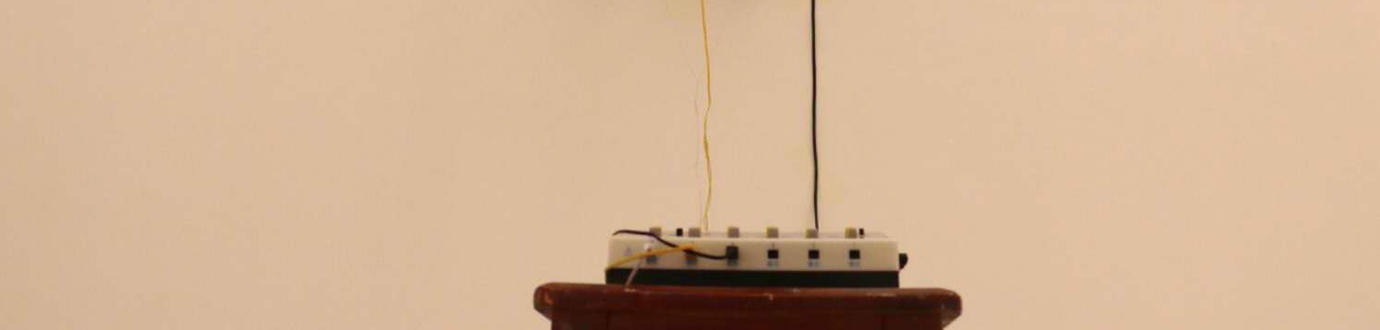

《网瘾治疗计划》一共有5个作品,都围绕这种氛围和对抗关系。比如《惩罚》是把显示器和椅子用胶带粘在墙上,下面接着一台电疗仪。

显示器里播的东西,是网戒中心的学员告诉我的。他们说,自己受过电疗之后,眼前会冒出雪花、看不清东西,甚至直接两眼一抹黑。我把这些放进显示器,就变成了雪花、模糊和黑屏。

“惩罚”对应的是“刑场”。自古以来,行刑的目的不是处死一个人,而是给其他人看,警示他们:如果你做同样的事,你的下场也会一样惨。在网戒中心,电疗起的也是这个作用。所以我也把显示器和椅子绑在高处,在很远的地方就能看到它们。

《平衡力》的主体是一个气球,它的材质是我仿照亚洲人肤色与质感制作出来的。气球上缠着的电线,是从网戒中心拿到、在学员们头上贴过的。它一开始飘在空中,在整个展厅里飘来飘去。后来慢慢跑气,掉下来,我就用处理显示器那样的方法,用胶带把它粘在一边。

《打字机》看起来最直观。上面是键盘,中间是注射器,最下面是一张动物皮。我用制作传统皮影的技术来处理这张皮,让它有了特殊质感。针尖和皮肤表面直接接触,稍微一碰就会刺进去,以此来制造一种一触即发的危险感觉。

《输入方法》里,我改造了几个输液瓶,让它看起来像是鼠标的样子,输液线就是数据线,连接到地上的两台电脑。两台电脑保持同步,一边是一双手用注射器键盘不停地打字,另一边是我采访过的那些网戒中心学员,他们说过的话,以这样的方式被观众看到。

地上《鼠》的部分是比较诙谐、轻松的:一台电脑,旁边串着很多鼠标,中间是个老鼠笼子。这个作品在暗一点的环境里效果会更好,因为我用的是游戏鼠标,它们的光会一闪一闪,像呼吸一样。有几个鼠标已经被关进了笼子,还有几个仍然在外面。

电脑屏幕上会滚动播出一部两分钟左右的定格动画。鼠标(老鼠)在一个空间里游玩,最后被捉进笼子——你可以把它看成是我对于这个装置的解释,但同时也是一个现场。这台电脑,它既是影片里的一个角色,又是在现场播放影片的设备。

单个作品的力量是单薄的,几个作品放在一起,就形成了场域。它们能反复给观众提示主题,营造出一种氛围。

这种氛围说起来很抽象,实际上很容易理解。举个简单的例子,很多人都玩过密室逃脱,密室逃脱就是营造一种恐怖、悬疑的氛围,它里面所有的物品和场景都为这个氛围服务。再深入一点儿,现在有一些实验戏剧,一个场地里分成两个舞台,同时演出不一样的情节,这又是一种制造氛围的手段。

实验艺术也是一个道理。只不过密室逃脱的氛围非常明确,实验戏剧呈现的东西也不难理解,而在艺术领域里,这种氛围很多时候是不确定的、特殊的,它既可以带有一些恐怖、血腥、失衡,又可以宁静、舒缓、有趣。

我很看重“有趣”这一点。我想,既然“戒网瘾”本身是件很严肃的事,那么,我们能不能让它变得好玩?事实上,可以。这就是艺术的作用。“好玩”不是一般意义上的逗趣,而是从新的角度给人们刺激,它的基础是审美。一件作品,不论是伟大严肃,还是轻松诙谐,甚至惊悚恐怖,你只要觉得它“美”,就可以是一件好玩的事情。

那么,我们在看待严肃问题时,换一个视角,它就很有可能也是“美”的。

我们都知道网瘾治疗这个话题很沉重,如果再从沉重的角度去谈它,人们会更不舒服。所以我想提供一个新视角,和原本大家对它的评价都不一样,不是家长的救星,不是孩子的地狱,把这些都抛开,跳出原有的立场,就能看到其他的一些东西。

“我也要说一句很俗的话:艺术源于生活。”

很多人都问过我,看不懂现代艺术、实验艺术,要怎么办。

我的答案是,很多艺术其实没必要“看懂”,只要能感受到里面表达的一些东西就可以了。你的感受,甚至没必要和作者表达的东西一致。

比如《网瘾治疗计划》,一些观众看过之后来问我,是不是影射了“996”。这不是我的初衷,但很有意思。因为他们看懂了、体会到了作品里这种束缚、不舒服、不平衡的感觉,即使不了解网瘾,但每天上班就是面对电脑,生活一眼望不到头。他们在这样的感受中解读出“996”,我认为是很合理的。

假如你一定要“看懂”,也可以去提前读读作者、策展人写的说明文字。有些时候,你的经历、观点、知识结构会与作者有交集,你可能就更容易理解他们的作品。

我不是北京人。在考进中央美术学院之前,我一直在四川自贡上学。2007年左右,我开始玩《帝国时代》《反恐精英》《红色警戒》,这是我印象中最早玩到的电子游戏。

我上小学时,家里没有电脑,初中才开始去小网吧玩游戏。那时候自贡网吧市价是2块钱1小时,最便宜的能到1块5。班上三五个男生经常结伴去网吧,人不能太多,人多了动静太大,会被班主任逮到。一旦被逮,后续就是叫家长、挨骂、挨揍。我父母算是比较开明,即使被班主任叫去,回家之后也是以批评为主,不怎么打。

到了大学,我玩得最多的是“DotA”。我和中学的朋友们,只要一段时间没联系,就要上线一起玩玩“DotA”,聊聊天,相当于一种沟通方式。大家分散在天南海北,通过游戏连接在一起。

“网瘾”源于美国精神病医生戈登伯格的一个玩笑,它不是病(裴玉林创作时,WHO还未将“游戏障碍”认定为疾病——编者注),而是一类心理特点,或者性格特征。说它是“病”,更像是一种比喻,这种比喻在我们日常生活中随处可见,你不经意间就会用上“拖延症”“手残”一类的词儿。“网瘾”也是如此,它本来是个模糊、没有被准确定义过的东西。如果你下功夫去了解,就会发现,每个网戒中心都有自己的一套“网瘾”标准。

网戒中心运作过程中,被困扰的是家长,提出定义的是网戒中心,被“治疗”的则是孩子,“治疗手段”是电疗、军训,包括我收集到的那些现成品素材在内的种种手段。它们给我一种鲜明的权力、强制性的感觉。这就涉及到身体政治的领域,也是实验艺术与现实、与社会生活的联系之一。

我要说一句很俗的话:艺术源于生活。实验艺术也不例外。它看上去好像天马行空,一般人搞不明白,但实际上,它的要求是站在前线,去探索一些新领域。新领域要如何探索?当然不能瞎搞,而是要有一定的审美、关怀和冲动。说白了就是,社会上总有些经济、科技或者其他方面不好解决的问题,我们能不能用艺术的眼光来看一看?

我在央美读的是实验艺术学院。这个学院的学科跨度很大,大致分成3个方向:传统艺术转化,比如民间的皮影、剪纸,如何用到现在的作品里;科技艺术,顾名思义是在艺术里探索新科学、新技术;我本人属于第3种,社会艺术,就是针对社会现象、社会关怀去创作。

我之前做过一个作品,主题是“安检”,也是现成品装置。现在我们一进地铁站,就能看到安检仪。我仔细考察了安检仪,了解它的图像要怎么转换,然后把大量需要安检的物品用一条很长的传送带连接在一起,拖过扫描仪的时候,显示的是一幅带着X光效果的山水长卷。

安检也是一个社会话题,你可以从很多角度去讨论。而艺术作品的态度是很开放的,没有一个确定的含义。我是在批判它,还是在赞颂它?这不好说。唯一能够确定的是,安检已经存在了。它既然存在,我们就可以去探索,去尝试,从它身上找出审美。

“我希望大家能多去现场看一看装置艺术。”

装置艺术其实就是空间的搭建关系,很多时候,它的力量感要比绘画更强。

一个很简单的例子:我画了一颗炸弹,你看到的就是画出来的炸弹,但假如我在你面前直接放了一颗炸弹,感受就完全不同了。

我的《打字机》也是这样,如果我只是画出针头,观众会觉得它离自己很远,扎不到自己手上,没什么特别的感想。然而我放了几十个针头在现场,下面还有一张皮,针头与皮直接接触,极小的受力面积,极大的压强,像是随时都要扎下去。看到这个东西,你可能就不由自主地汗毛直竖。

所以,装置艺术也很怕观众随便乱碰。因为它的核心是搭建,碰一下可能就全完了。构思《网瘾治疗计划》时,我还想过更大、更危险的东西,比如用手机模型把一张桌子的4个角垫起来,垫得很高,尤其有种不安定、不平衡的感觉。但后来和导师一商量,怕现场观众太多,真有人去碰,容易搞出事故,最后就没有做出来。

我正在和一些策展人联系,让《网瘾治疗计划》参加其他艺术展。像这种装置作品,在不同场景里展出,会有区别,有变化。这种区别和变化往往只有在现场才看得出,像话剧一样,换了演员,换了剧场,甚至换一批观众,它看上去就完全不一样了。

我希望大家更多去现场看艺术展,是因为现在的艺术形式,很多是在体现理念和氛围。一张油画的照片和原画,一间鬼屋的设计图和亲自走一遭,肯定是后者更吸引人。凡是有立体感、空间感的东西,都是亲身体验的更好。

游戏或许也是这样。很多人把游戏叫做第九艺术,我却不是很肯定。如果你要把艺术与游戏结合,那么你必须对两方都很熟悉,才能做好。但现在玩游戏的人多,玩艺术的人少,关注游戏的人多,关注艺术的人少,艺术家未必懂游戏,游戏设计师未必了解艺术。不过换个角度,这说明它未来的空间还很大。

“游戏”与“艺术”的定位也不同,甚至有互相矛盾的地方。游戏能够开发出来,需要大量的受众,吸引流量,艺术则是要脱离原来的逻辑,创造新的逻辑,就不一定符合受众的口味。但我觉得,这些东西将来很有可能成为一种趋势——如果游戏的数量变得异常庞大,大家玩普通的游戏玩腻了,说不定就会去追求一些奇奇怪怪的作品。当今科技发展很快,AR、VR、AI,它们或许也可以把游戏和艺术联结在一起。

登录触乐账号

请登录后发表评论、没有账号请注册

使用社交账号登录

绑定手机号

根据相关规定,无法对未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务,请尽快绑定手机号完成认证。

共有1条评论