当我觉得焦虑时,就建房子。

最近的几天里,每到晚上夜深人静的时刻,我都会打开《最遥远的边陲》(Farthest Frontier)。在这个游戏里,玩家要指挥一群被迫离开家乡、来到荒野的人,从头建设一个家园。我特别喜欢这样的剧情展开,因为它对应着我曾经度过的以及将要迎来的生活——我所认识到的生活好像就是不断地前往一个新的地方,营造一个新的小小家园,然后离开。

这种感觉从高中的时候就开始在我心里弥漫了。我要第一次离开家,住进学校的宿舍,要在新的城市和不认识的人同处一屋。入学那天我抱着行李坐在床上,想到了上面说的情景,紧张得吐了出来,吐完我用自己带着的纸一点点擦掉床上的污渍。而就是在擦拭的过程中,我惊奇地感觉到焦虑在慢慢退却,我每挥舞一次手里的白纸,我坐着的地方就舒适一分,每舒适一分,我的感觉就好一些。

那之后几天,我把床位收拾得井井有条,用小说和植物塞满能见到的每一处空间,而构成那些空间的线条——无论是铁管还是木条——我都擦了一遍又一遍,直到光可鉴人、滑不溜手为止,我感觉到紧张的时候,我就干这些事,干完回到床上静静地看着周围,目之所及之处都是被我营造后的成果,那个时候我会感觉到一种平静的满足感。后来有一天,我看到书上说紧张焦虑的本质是缺乏控制感,我觉得有道理。

在《最遥远的边陲》的最开始,我只拥有一辆牛车和几个小人,这几个小人漫无边际地在地图上闲逛。随着他们的移动,临近地图上的风物也被一一探测出来,于是,我悉心地根据那些“草药”“森林”“鹿群”“芦苇”等等资源的分布,在头脑中规划村庄的布局。小人们按照我的安排忙乱地从闲逛转为奔走,在奔走中,居民区围绕着紧邻牛车的储藏区拔地而起,它们的外围是功能性的建筑,劈柴和编织的声音在那些建筑里回荡,而木材和石材的贮料场坐落在北边的森林中央,一条踩平的土路从那儿延伸到村中心。森林里除了伐木工,还游荡着猎人,他们在森林外围和草药医生比邻而居。

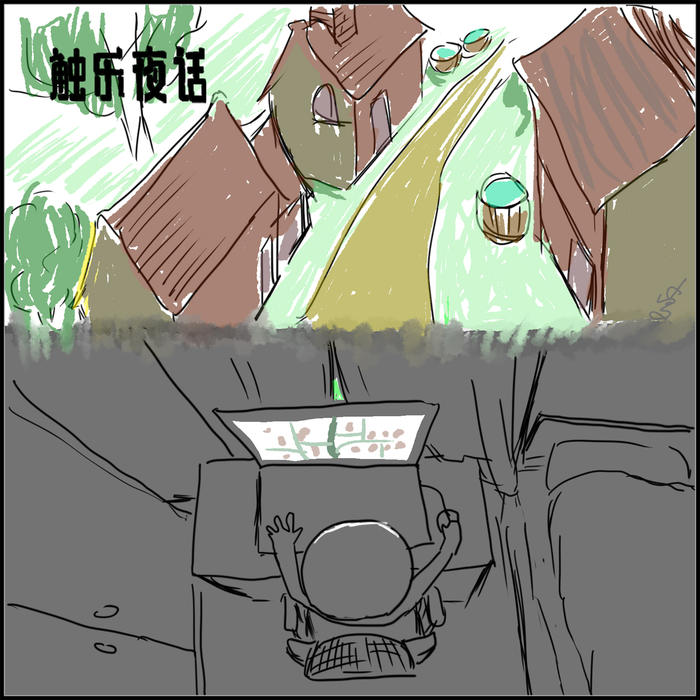

在夜晚拉紧的窗帘后,屏幕上发出的微光在黑暗中似乎带有些许暖意,我听着游戏内工人砍伐建造的声音,内心感到一丝慰藉,这一幕在这几天不断重现。我此刻正身处于又一次旅程的开端,旧的家园马上就要被我抛之身后,我要动身前往的新的地方又尚在远处,而那个地方对我来说还是一片荒野。也许有许多美好的风物人情正在那儿,但此刻我需要一些能把握的东西,一些自我暗示。

屏幕里的村庄总是随着我做出的一次又一次决策慢慢扩大。每一轮扩张都会带来新的问题,每个新的问题又伴生着更多需要做出的决策,如此反复,直到不再有新的问题出现,那个时候才可以称之为“通关了游戏”。为了通关游戏,我需要建造数十栋家宅,满足几百人的各种需求,要维持如此庞大体系的运作,很多建造上的规划得从开始便纳入考虑,而游戏设定好了许多突发情况来打乱规划,如何维持自己的规划不动摇便是这游戏的主题。游玩时,我经常为冬天的暴风雪或是歹徒的袭击担忧,我尽力做好预防,当我预判到突发的遭遇并平稳解决掉它时,我便会暗示自己:我做得很好,下次不用再为这件事担忧了。

在《最遥远的边陲》这个封闭系统里,规则不可动摇,我只需要遵守被设定好的框架行事,但生活却是个开放系统。乱糟糟的,到处都是虚招、伎俩、矛盾,到处都是千奇百怪的突发事件,根本没法维持自己的规划,那些突发事件和游戏里的不一样,不是一个可以解决的问题,而是更像一面镜子,不,十亿面镜子聚在一起,以不同的焦距表现、扭曲或构建我们的世界,这种生活自带的混沌正是我焦虑的根源。

我玩到现在,离通关最近的一次是村庄拥有了自己酿酒厂、军营以及30栋家宅的时候,上百个小人在我建设好的城墙和塔楼后游玩、休息和工作,充足干净的水和蔬菜让他们不用担心坏血病、伤寒、疟疾的侵扰,精心打理的良田让他们不用挨饿、受冻,齐全的市政设施保证了他们更高的需求能得到满足,我甚至可以完全不操作,只用放大我的摄像头,静静地看着他们安稳地度过自己的一生。

那个时候我的内心不知道焦虑为何物,我盯着屏幕,那是我建造的家园,湖边低地上的斯托克韦尔,那里高楼林立、果实遍野。这里给我的感觉,就像那首著名的《Wake Me Up When September Ends》,我不再操作以后,时间停滞了,整个村庄仿佛陷入了沉睡,就像穴居动物一样。伴着游戏的音效,我沉沉睡去,一点都不焦虑。