它能让你切身体会一次“逆转时间”。

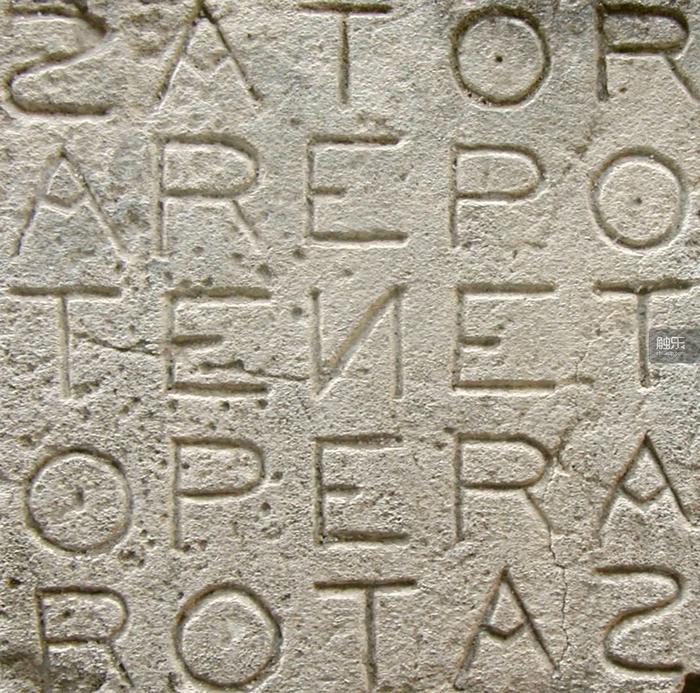

电影院恢复营业之后,我看的第一部电影是克里斯托弗·诺兰导演的《信条》(TENET)。

从预告片公布开始,《信条》“复杂”“烧脑”“看不懂”的评价就声名在外。电影上映之后,“深度解析”“细节搜索”的文章和视频也不少。对于诺兰和诺兰的电影来说,这也算是一件司空见惯的事:不论是《盗梦空间》还是《星际穿越》,“烧脑”已经成了他的一个知名标签。

然而,作为一个游戏玩家,《信条》给我的第一感觉并不是故事情节、叙事手法或“烧脑”设计,而是许多关键部分带来的既视感——从表现方式到细节刻画,都很难不让我联想起2008年发行的独立游戏名作《时空幻境》(Braid)。

在独立游戏发展史上,“吹哥”乔纳森·布洛(Jonathan Blow)和他的《时空幻境》无疑是极为重要的一笔:2008年以前,不论是游戏公司、开发者还是玩家,对独立游戏还抱有严重的刻板印象,“独立游戏”往往是玩法简陋、制作粗糙的代名词;但《时空幻境》一举扭转了这些偏见,它让人们意识到,独立游戏也可以精巧、完整、引人深思。

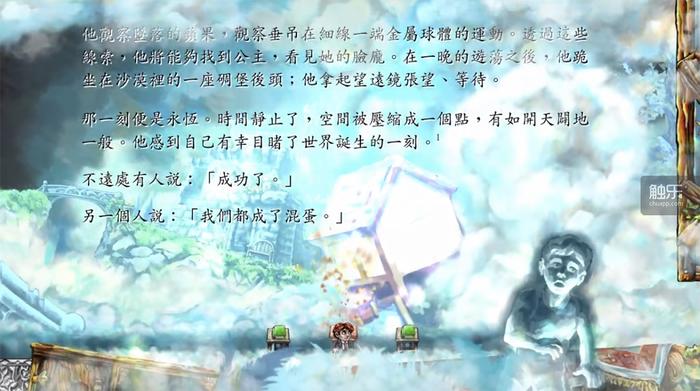

《时空幻境》最吸引人的部分无疑是玩法。在2D横版过关的基础上,又加入了一个重要的变量——操纵时间。某种意义上说,游戏的故事也是为玩法服务的,碎片化叙事和相对晦涩的语言(吹哥曾经说过,连他自己都不能把所有剧情解释圆,而他也不愿意玩家只用一种角度看待剧情)反而加强了人们对玩法的印象。

《时空幻境》共有6个关卡,从最初关卡“世界二”开始,游戏就循序渐进地向玩家展示了控制时间的几种机制:“时间与宽恕”中,主角可以让时间倒流,所有物体都会逆行,主角可以通过回溯时间来改变物体与自己的相对位置,或是修正错误,从而获得拼图碎块,继续前进。

“时间与谜题”中增加了一些不受时间回溯影响的物品,主角可以利用它们,抑或排除它们带来的新困难。比如使用一把钥匙打开几个锁,或是停留在看似不可能到达的位置。

到了“时间与地点”一关,游戏的时间线更加明确:主角在屏幕上从左至右即为正序,从右至左则是倒序。这个机制不仅影响到主角和怪物的行动,还会影响物品(主要是钥匙)的使用——正序时间的锁不能用倒序的方法打开,否则只会损坏钥匙,锁却完好无损。

“时间与抉择”里面又给玩家增加了一个“影分身”。回溯时间之后,主角可以“分裂”出一个影子,影子会按照时间倒流前主角的行动而行动,主角则可以另行行动——简单来说,就是与平行世界里的自己合作完成同一个任务。

“迟疑”中,主角多了一项关键道具:戒指。戒指可以在一定范围内大幅度减慢时间,离它越近时间越慢,越远就越快。这可以看做“子弹时间”的一种变化,不过它除了影响主角自身之外,还会影响包括怪物、地形、道具在内的所有物品。

在这5个关卡中,主角的“能力”层层叠加,而玩家——如果他们坚持到了这里——也已经熟悉了操纵时间的思路:如何利用时间的正向与反向、加速与减速,以及由其引发的时间差、空间、方位谜题。更重要的是,玩家还能清晰地理解时间回溯的表现形式:一旦时间逆转,角色的行动也全部逆转,在这个过程中的操作同样会原样倒放——这可不是简单的“从某个时间点读档重来”,实际上,不少谜题(尤其是“影分身”那一关)就是靠倒放时的操作解开的。

当然,除了玩法之外,《时空幻境》还有很多值得说的地方。比如优美而意味深长的文本,比如随处可见的隐喻与象征,比如对卡尔维诺的致敬,等等。但即使先不提这些,只看玩法中“回溯时间角色行为会原样倒放”“按照时间正逆顺序分为表里世界”和“不同时间线的角色可以同时存在”这几点,看过,或者对诺兰新片《信条》感兴趣的朋友可能已经意识到了——两者的核心几乎一模一样。

首先要说的是,作为“第七艺术”和“第九艺术”,电影和游戏本质上没有高下之分。之所以说玩通《时空幻境》可以让玩家(观众)更容易看懂《信条》,不如说是游戏自身的互动、沉浸两大特点更能让玩家感同身受地体验到一些“看上去很复杂”的思路,一旦思路畅通,代入到不同故事场景中也就不难理解。正如学懂了公式,解起题目来自然轻松许多。

事实上,《信条》与《时空幻境》相关联的部分相当多。多到令人怀疑要么是诺兰玩过《时空幻境》,要么是这种时间回溯手法过于适合表现同类题材,导致了数量众多的巧合。比如《时空幻境》和《信条》的主题都提及了核威慑,而《信条》里的9个算法模块看在《时空幻境》玩家眼里也有点儿熟悉——《时空幻境》每个关卡需要寻找的拼图是12片,数量虽不同,观感却类似。

另一个更明显的细节是与著名物理学家罗伯特·奥本海默的关联。《信条》直接引述了奥本海默的名言:“我成了死亡,世界的毁灭者。”片中那位发现了时间逆转、创造出9个算法的女科学家也被比喻为“未来的奥本海默”。相比之下,《时空幻境》虽然对奥本海默未置一词,游戏文本中的一段对话却也是十分明显的影射:“不远处有人说:‘成功了。’另一个人说:‘我们都成了混蛋。’”

这段著名的对话发生在第二次世界大战期间,美国曼哈顿计划原子弹试验成功后。说“成功了”的人正是奥本海默,而他的同事肯尼茨·班布里奇回答道:“我们都成了混蛋。”(Now we are all sons of bitches.)此后几十年里,这个回答与奥本海默那句“世界的毁灭者”一起,频繁出现在讨论核武器、核威慑的场合,为世人铭记。

细节之外,《时空幻境》与《信条》最大的共通之处在于表现手法。这也是我在观看《信条》时感觉最“似曾相识”的地方。为免剧透,我不能描述得太具体,简略说来,这是《时空幻境》在结构上最精妙的一点,正如它的原名“Braid”,直译为“发辫”“编织”,也可引申为首尾相接、正反可逆的时间圈环。假如你玩到了最后的关卡“1”,那么结局可以说是意料之外情理之中:通过正逆不同视角,主角与世界的关系也发生骤变,他从哪里来,到哪里去,成了一个对他很重要、对世界却不重要的问题。

总体而言,假如你玩过《时空幻境》但还没看《信条》,那么后者对你而言可能就不那么“烧脑”——类似的内容你已经在游戏里一遍又一遍地体验过(尤其是那些考验操作的地方),并不难理解。假如你看了《信条》又似懂非懂,那么《时空幻境》很可能是了解“逆转时间”的最佳途径,随着游戏流程由浅入深,你也许同样能抽丝剥茧,找出电影《信条》隐藏在片段叙事、情节悬念、感情线索、华丽视效背后的剧情核心。相应地,电影剧情也是游戏玩法更加复杂的注脚:与电影不同,游戏主角回溯时间的能力没有任何限制,正因如此,游戏中不再需要死亡机制,UI略至极简,甚至敌人也不像是敌人,包括主角在内,一切事物的区别仅限于“受时间影响”与“不受时间影响”,这也让主角“抹消自己犯下的错误”的行动更像是西西弗斯式的徒劳努力。

与《信条》相比,2008年的《时空幻境》像是一个巧妙的预言。而从互相关联的《时空幻境》与《信条》,我们还可以进一步整理游戏、电影以及其他媒介相互影响的脉络。

《时空幻境》的玩法与灵感并非凭空出现。开发者乔纳森·布洛曾经表示,《时空幻境》明确受到了《波斯王子:时之沙》的启发,而后者当时最令人津津乐道的设计,又是源自“黑客帝国”系列电影中的“子弹时间”。时至今日,不论是时间回溯,还是子弹时间,都早已成为电影、游戏乃至其他媒介创作中司空见惯的桥段。

细想起来,类似的固定桥段还有很多,尽管人们不一定有时间、经历去逐一追本溯源,但究其根本,创意、想象和不拘一格的创作,无疑是不同媒介之间互相启发、互相影响的重要推力。

值得一提的是,根据乔纳森·布洛的回忆,他在《时空幻境》制作过程中,还想到了几个同样有趣、但最终没有实施的点子。起初,布洛打算把游戏像最后一关那样分成几个不同的世界,每个世界都让玩家以空间、时间、因果等多重角度探索,而每个世界的最高层次自然法则、机制也截然不同。如果这个想法得以实施,那么玩家倒转的就不只是时间,而是包括物理定律在内的更多自然法则——那一定更有意思,但很可能超出了作者的能力范畴。

另一个点子则类似“预言台球”,既玩家在击球之前就能看到结果。布洛当时认为这个玩法的娱乐性不足,因此放弃了它。但时至今日,许多开发者已经用不同的形式对这种“倒果为因”的玩法做出了尝试。

很难说《信条》与《时空幻境》是巧合还是致敬。唯一能够肯定的是,它们都在各自的领域里做到了优秀。面对这些本身各具特色,同时又互相关联的作品,挖掘它们的共同点,寻找主题背后的脉络,也不失为玩家(观众)的乐趣所在。

归根结底,不论电影还是游戏,抑或其他作品,我们最关注的永远是:下一次我们能看到什么?

(题图来自微博@windleavez)

登录触乐账号

请登录后发表评论、没有账号请注册

绑定手机号

根据相关规定,无法对未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务,请尽快绑定手机号完成认证。

共有0条评论