“考虑到游戏写作是一种如此混乱和极具挑战性的写作形式,获得这样的机会相当不容易……但这份工作太难了,你不仅仅是作家,同时还像是一个关卡设计师。”

随着游戏行业的发展,剧情正变得越来越重要,不过编剧在游戏行业仍然没有得到足够的重视。而在日常工作中,他们还面临着玩家和其他领域的作者所无法理解的许多挑战。

《滚石》杂志旗下游戏新媒体Glixel近日采访了《战争机器4》的制作人和编剧、初代《杀出重围》开发者Warren Spencer,以及《到家》开发商Fullbright的两位联合创始人,请他们谈了谈为游戏写对话和剧情的挑战,以及在过去几年,游戏行业在剧情撰写的过程和方法等方面发生了哪些变化。

触乐对报道的主要内容进行了编译,原文标题为《Blood, Sweat, and Dialogue Trees: How Games Writing Has Evolved》。

从花哨的独立游戏到狂野的射击游戏,每一款作品里都有对话。无论敌人的对白听上去多么平庸,它们都不是凭空而生,而是开发者投入心血打造的产物。与现代游戏设计的其他方面一样的是,设计对话的过程并不精确,有时候需要即兴创作。游戏编剧也许在幕后花了几年时间创作了大量文本,但很多人对这些对话不会那么重视。

汤姆·比谢尔(Tom Bissell)就是一位游戏编剧。不过就在5年前,作为一个备受赞誉的评论家,比谢尔还曾在以艺术、生活和游戏为主题的个人作品集《额外的生活:为什么电子游戏很重要》(Extra Live: Why Video Games Matter)中,因游戏剧情设计的进步缓慢而表达不满。比谢尔在书的第一章赞扬了游戏不断增长的复杂机制,但同时批评了在叙事方面进步有限。“游戏在许多方面都变得非常复杂,不过与此同时,它们依然固执地采用传统的叙事方法,所以几乎无法传达任何情感。”

谈到几年前针对游戏叙事所发表的评论时,比谢尔忍不住笑了。

“2008到2009年,我在写那本书时玩了很多游戏,我就想,‘我能写得比这些狗屎文更好!’”。比谢尔与《战争机器4》制作人罗德·弗格森(Rod Fergusson)都接受了我们的采访,他语速适中,经常停下来整理思路。如今比谢尔出现在许多知名游戏的制作人员名单中,包括《战争机器4》《战地:硬仗》《伊森卡特的消失》和《神秘海域4》等。

“有趣的是据我所知,当每个为游戏写评论的人开始写游戏时,他们曾经以为自己可以写得更好的信念都会在第一个月被打破。这份工作比你想象中困难得多,压力也比你想象中要大。”比谢尔说道。

从很多方面来看,《战争机器4》的叙事架构并不太复杂,但弗格森和比谢尔说,就算只是设计原型角色从地点A打到地点B的剧情,也需要克服相当大的挑战。

“所有的困难都与你完全不按顺序写故事有关。”比谢尔说,“你不太清楚一段剧情开始前后玩家的体验,甚至看不到关卡,你就像是在设计架设完全未知的太空的场景。”

“编剧不按顺序写作,是因为我们不按顺序开发游戏。”弗格森补充说,“你不会一开始就设计游戏开头,因为最早创作的内容总是不像后期创作的内容那样好,所以会倾向于从中间部分开始。”

“我们为《战争机器4》写了许多场景,都已经开始录制和做动画了,但罗德认为基调不对,所以我们不得不从头开始。”比谢尔的声音听上去难掩挫败感,“我们砍掉了几个场景,这很普遍也有必要,因为在6个月时间里,我们讲的故事完全变了,这真的很有挑战性。”

这种事情在游戏开发行业很常见,不过对于像《战争机器4》这样的高成本作品,它们有可能造成严重后果。比谢尔和弗格森彼此赞赏,他俩都对自己所供职的公司做出了积极评价,比谢尔甚至认为能参与《战争机器4》的开发很幸运。

“我总是觉得自己非常受重视。”比谢尔说,“我很珍惜,因为考虑到游戏写作是一种如此混乱和极具挑战性的写作形式,获得这样的机会相当不容易。我曾参与过几个最终被取消的项目,其中包括为我最喜欢的游戏之一开发续作。这份工作太难了,你不仅仅是作家,同时还像是一个关卡设计师。”

在以《战争机器4》和《神秘海域4》为代表的强调叙事性的当代动作游戏中,编剧能够在开发团队找到一席之地。但情况并非总是如此,不信问问沃伦.斯派克特(Warren Spector)。斯派克特是最早的一批由叙事驱动游戏的创作者,他不仅制作了《网络奇兵》《创世纪:地下世界》等经典游戏,更因为创作了初代《杀出重围》(Deus Ex)而广为人知。

“我们在制作《杀出重围》时面临的最大挑战,是我们为每个问题设计了三种解决办法,不过我们需要适合这些预设解决办法的对话。”斯派克特笑道,“那让人抓狂。”

61岁的斯派克特现担任OtherSide工作室总监,正带领团队开发《网络奇兵3》和《创世纪:地下世界》的精神续作《地下世界:崛起》(Underworld Ascendant)。作为一位游戏设计师,斯派克特的职业生涯始于《创世纪》系列开发商Origin Systems,不过在当时,开发商往往事后才会考虑游戏的剧本。

“在Origin,我们的写作流程相当随意。”斯派克特回忆说,“那时我们甚至没有编剧,让程序员来写对话和文本。你没有任何现成工具可以使用,就连Excel都还没有问世。所以就跟你每次都得重新调整相机镜头一样,当你做不同项目时,你总是需要使用新工具写对话。”

“我们会编写分支剧情,不过到最后,每段对话(的选项)都会退化成‘姓名’ ‘职业’和‘再见’。玩家很快就会对每个NPC感到厌烦,因为他们知道剧情会怎么发展。”

如果以当代的游戏标准来评价,《创世纪》系列中的原始对话只起到了最基本的作用。不过到了1994年,《网络奇兵》横空出世——这款第一人称“沉浸型模拟游戏”为今天的许多大作绘制了蓝图,例如《生化奇兵》和《羞辱》等。

“我记得在制作《网络奇兵》时我跟项目主管道格·切奇(Doug Church)有过一次对话:‘我们不知道如何在游戏中编写一段可信的对话,我们毫无头绪,该怎么办呢?’后来我们决定杀死Citadel Station的每个人。”斯派克特说。这个决定是斯派克特的无奈之举,但它却成了游戏历史上最具影响力的决定之一。

与那个时代的许多游戏主角类似,《网络奇兵》的主角是一个无名“黑客”,没有任何背景故事和独特个性。在当时,《网络奇兵》没有采用游戏作品的过场动画或文本对话等常用工具推动剧情发展,而是让玩家在游玩过程中发现故事情节。2007年发售的《生化奇兵》等作品继承了《网络奇兵》的这种敏感性,不过它还影响到了其他品类的游戏作品,《黑暗之魂》就是一个例子。

“游戏通过视频日志、电子邮件和写在墙上的文字推进故事发展,所以事实上,玩家根据自己发现的线索构建故事。”斯派克特说,“这样设计的效果很好,我认为它真的很有用。”

当斯派克特制作《杀出重围》时,他也会寻找具有传统写作经验的作家。但游戏开发的快节奏和高强度让他们雇佣的每一个作者备受折磨。谢尔顿·帕科蒂(Sheldon Pacotti)是《杀出重围》的一位编剧,他曾经双手都遭受腕管综合征,不能再继续打字。不过斯派克特为帕科蒂购买了一套将语音转化成文本的软件,让这位受伤的编剧通过读词,继续为游戏“写”剧本,但这仍然不够。

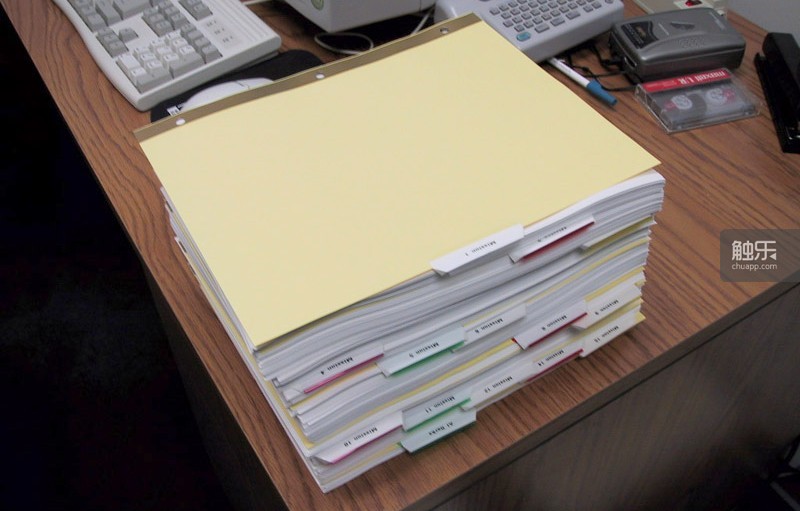

“我们最后雇佣了一支编剧团队。”斯派克特说道,“《杀出重围》的最终剧本堆起来有3英尺高。剧本的文字量太大了,一部电影差不多播放两个小时,假设平均每分钟对应一页文本,合计也就120页。但游戏剧本呢?你需要写的文字量肯定大得多。”

如今在大型工作室,编剧或许会与像斯派克特和弗格森这样的项目主管更密切地合作,但他们对游戏本身的实际影响力仍然相对较小。“绝大部分重要想法由我提出。”弗格森承认。在这种情况下,许多编剧开始独立创作,希望凭借一些具有实验性的作品吸引忠实用户。

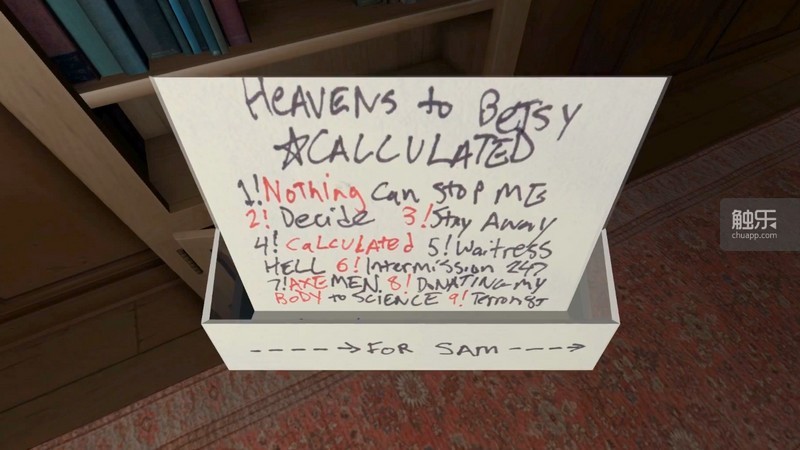

史蒂夫·加诺(Steve Gaynor)和卡拉·兹莫尼(Karla Zimonja)就选择了这条道路,他们在波兰创办了独立工作室Fullbright。在2013年,Fullbright推出《到家》(Gone Home)并因此名声大噪。许多评论家赞美《到家》的新颖主题和对青春期女孩性格的描绘,不过也有人因为该作玩法机制简单,将它称作一款“步行模拟游戏”。

“当你开发一款量级庞大的游戏,你就得听命于很多领域的专家。”双颊蓄着胡须的加诺笑道。据加诺说,市场营销负责人和测试组织者常常会给他互相冲突的建议,而这个问题是所有高预算游戏在开发阶段都无法回避的。“幸运的是如果你运作自己的工作室,你可以尽最大努力制作出质量最好的游戏版本。”

“在大型工作室的环境下,你需要跟很多不同部门和层级的人沟通,你的工作重心可能经常发生变化。”兹莫尼说,“你不能自由地朝着一个新的方向思考,除非你是一个特别灵活、古怪的开发者。”

“看看我们的新游戏吧。”加诺接着说道,“在开发《Tacoma》的过程中,我们一度觉得游戏的某个版本无法完整地表达我们的想法。作为工作室负责人,我们可以延长游戏开发的期限,花更多时间将游戏打磨得更好,不过如果这是一款研发预算达到1000万美元的游戏,我们就不能这么做了。”

“但无论如何,我觉得像《到家》这样的游戏,已经开始影响《神秘海域4》等3A大作。与《神秘海域3》相比,《神秘海域4》里安静的时刻变得更多了。我认为这意味着一款游戏要想讲述伟大的故事,就需要更多类似的设定。”

从某种意义上讲,《到家》就像是一个让玩家发现剧情的迷宫——(在游戏中)房间里遍布着各种信件和日记。考虑到这一点,你也许会认为Fullbright是从写故事开始制作游戏的,但事实上他们不是。

“我们不是一间故事优先的工作室。”加诺解释说,“在我们的工作室,设计排在第一位。设计《到家》时我们的主要任务就是鼓励玩家投入游戏,发现一个值得他们探索的故事。玩家在《到家》中四处走来走去,打开橱柜发现各种物件,不过我们也可以将游戏的背景设定为一座精灵城堡,让玩家去发现精灵领主的故事,这是可行的。你还可以讲述街坊领居的故事,我很少玩到像那样的游戏。”

“它带给我们的兴奋感就跟庞贝古城一样。”兹莫尼说,“虽然庞贝人早已死去,但他们也喝酒、养宠物狗,和我们一样在墙上涂鸦。”

当谈到游戏叙事的未来时,兹莫尼和加诺都希望创作前所未有的内容。“我们正在制作我们想要制作的内容。”兹莫尼说,“我们也想看看我们还从来没有制作过的内容——并非我们不想制作,而是因为从未想到过它们。”加诺也说:“我希望市场上出现我还没有看到的,甚至从未想过的游戏。”

比谢尔的回答则相对保守一些。

“如果你在2010年问我想在叙事电子游戏里看到些什么,我可以写一篇论文。”比谢尔说,“2016年?我的想法是,这是一款我正在制作的游戏,他们是我的同事。我们怎样才能在游戏中设计出让人难忘的体验?在过去,发明电子游戏叙事传统的那些人通过无数款游戏,塑造了我们必须遵守的正统观念。也许要通过一代开发者的努力,游戏行业才能颠覆这些正统观念,找到在游戏中讲故事的新方法,我希望对此出一份力。”

“如果你问我学会了什么,我想说,制作游戏就像是一次没有地图的旅途。”他说。

登录触乐账号

请登录后发表评论、没有账号请注册或游客评论

使用社交账号登录

作为游客留言

请登录或注册,更顺畅地进行交流

使用社交账号登录