“突然之间你变得不再是一名职业开发者或艺术家,而只是一个有着愚蠢梦想的古怪人士,正在做一款谁都不会看到的电子游戏。”

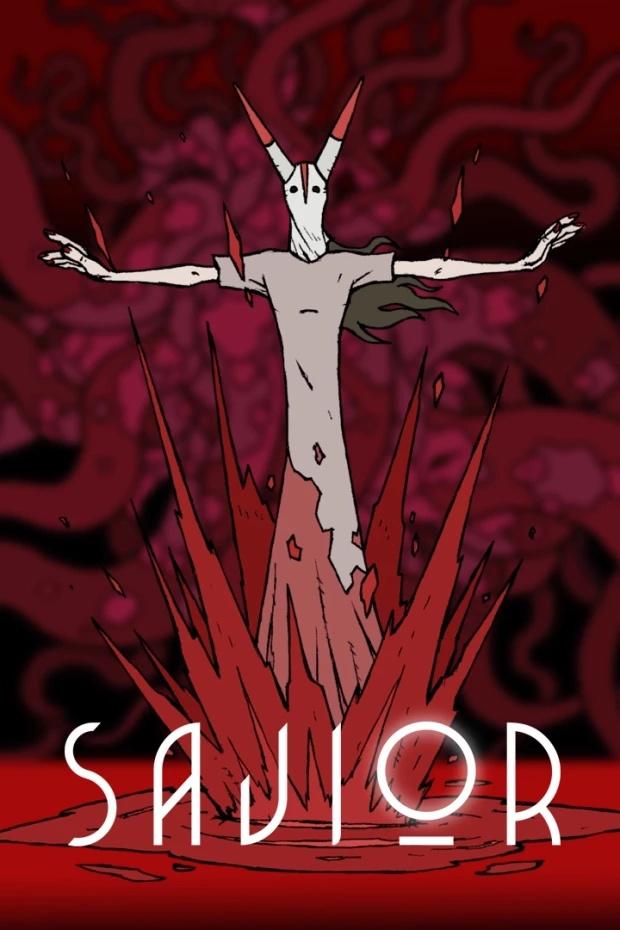

上周末,在芝加哥电子游戏艺术画廊(Video Games Art Gallery),《救星》(Savior)的两名开发者展示了一个接近完整的游戏版本。作为古巴首批独立游戏之一,这也是《救星》的第一次公开亮相。

通过这次展示,他们希望让人们了解古巴不断变化的文化和政治格局。考虑到美国和古巴国内不寻常的政治气候,以及两国间的关系,这次展示显得格外特别。

美国与古巴的关系正处在一个不稳定的十字路口。在前总统巴拉克-奥巴马执政期间,美国与古巴恢复外交,放宽贸易禁运政策,并废除了“抵垒政策”(wet foot, dry foot,也称“干湿脚政策”)——在上个世纪九十年代,比尔·克林顿对“古巴调整法案”做出调整,允许所有成功踏入美国国土的古巴人成为美国公民。

但现任美国总统唐纳德·特朗普似乎想收紧古巴的外交政策,导致两国关系再次变得紧张。虽然美国主流新闻界对相关政策的报导并不多,不过它们对古巴人的生活还是产生了影响。《救星》的两名开发者尤主克·帕里艾里(Josuhe Pagliery)和约翰·赫尔南德斯(Johann Hernandez)就对此有着强烈感受。

古巴距离佛罗里达海岸仅90英里,从地图上看十分接近,但两国人民就像生活在两个不同的世界。古巴和美国的意识形态差异更大,在这个切·格瓦拉和菲德尔·卡斯特罗曾发动革命的国家,民众和国家领导层始终坚持社会主义。

在美国,每当提到古巴,人们往往倾向于将它视为一个政治实体。但过去几十年里,古巴文化也传播到了美国,包括食物、文学、音乐和艺术等等。帕里艾里和赫尔南德斯等古巴艺术家通过努力工作,推动古巴文化作品迸发璀璨光芒,不过俩人的工作室Empty Head Games也面临着许多外界难以想象的困难。

“在现阶段,人们认为在古巴开发独立游戏风险太大,成本太高。”《救星》创意总监帕里艾里说,“政府投资制作了一批没人愿意玩的糟糕游戏。在他们看来,电子游戏只能被用于教育或讲解历史的目的。这是错误、无聊的做法,导致这个岛上潜在开发者的前景变得更黯淡。”

帕里艾里认为,古巴的环境非常不利于游戏开发者发挥创造力。帕里艾里和他的搭档,《救星》主程序员赫尔南德斯都没车,由于两人住所距离较远,为了沟通制作游戏的想法,他们不得不依赖于古巴并不稳定的基础通信设施。

对两人来说,在互联网上观看视频或发送电子邮件等都有可能带来巨大烦恼,有时甚至完全行不通。如果他们想要上网,就得去有公共Wi-Fi热点的地方(通常很闷热),花很长时间连上信号以加载单个网页。帕里艾里说,很多时候他甚至无法加载Indiegogo页面(他们通过Indiegogo为《救星》众筹研发资金)。而管理众筹到的钱更复杂,原因是他和赫尔南德斯都没有银行账户。

“我手头的所有钱都直接用于制作这款游戏。当你制作的时候,你几乎根本不知道其他人喜欢些什么。当然,你也得打消接触媒体,参加游戏节或者发起常规众筹项目的念头。”帕里艾里说。

帕里艾里称在Empty Head为《救星》筹集研发资金的过程中,专注于科学和技术领域的美国非营利性机构Innovadores基金为他们提供了帮助。

“开始准备众筹时,我们在Facebook和Twitter分别有200和36名粉丝,当得知在Indiegogo发起众筹需要大约8000粉丝时候……简直令人心碎。”

帕里艾里和赫尔南德斯没有制定任何路线图,也不知道怎样才能进行国际汇款或做营销。而就个人而言,他俩也因为制作游戏,逐渐遭到家人和朋友的孤立。

“当我们开始制作《救星》时,来自家人和朋友的反馈几乎都是负面的。‘你疯了,怎样才能赚回你花掉的钱?谁又会玩你的游戏?’”帕里艾里说,“突然之间你变得不再是一名职业开发者或艺术家,而只是一个有着愚蠢梦想的古怪人士,正在做一款谁都不会看到的电子游戏。”

帕里艾里说他们开始不再自称独立开发者,而是将自己形容为“地下开发者”——在制作《救星》的第一年,他和赫尔南德斯如同在真空中工作,几乎没有得到任何外界反馈或支持。“我使用一个2009年生产的老式Wacom Bamboo数位板绘画,约翰使用2012年产的I-5工作。他甚至没有调制解调器,不得不步行到距家2英里外的地方寻找Wi-Fi热点。”

出于对电子游戏的热情和创作欲望,他俩克服了种种困难。对赫尔南德斯来说,之所以热爱编程,是因为在童年时受到了前苏联荣耀的影响。

“我在阿塔比(Atabey,距离哈瓦那市区较远的一个小型街区)长大,那里没有多少小孩,你一只手就能数得过来,但这并没有让我感到苦恼。我的父母都接受过高等教育,母亲曾在前苏联学习俄语。当我还是个孩子时,家里到处都是苏联印制的书籍,例如大型设施、太空火箭等等。我觉得书里的图片还不够,我想了解这些机器的工作原理。”赫尔南德斯说道。

赫尔南德斯开始阅读关于Unix编程的复杂手册,对电脑产生浓厚兴趣。他在电脑课上表现优异,到念高三时迷上了玩盗版电脑游戏。对一个经常感到无聊,时间比钱多的孩子来说,游戏成了一种很好的滋补品。“我发现了射击游戏、角色扮演游戏和策略游戏。我喜欢的很多游戏,都是在那时候接触到的。”

赫尔南德斯到哈瓦那大学计算机科学专业就读,学习算法和计算几何——在大学期间,他如饥似渴地阅读id Software联合创始人约翰·查马克、Naughty Dog工作室的杰森·格雷戈瑞(Jason Gregory)等游戏开发专家的作品。

“大学毕业后,我开始以自由开发者的身份,为古巴国内和国外的游戏公司工作。”赫尔南德斯说。他还学习了新的编程语言和引擎,了解怎样在不同环境下,面向不同平台制作游戏。

帕里艾里在哈瓦那Playa区长大,他进入游戏开发行业的路径与赫尔南德斯完全不同。

“我的父亲是一位工程师,母亲是医生,不过从小就被祖母奥尔加(Olga)抚养。她为我购买了人生中第一部游戏主机。”帕里艾里回忆说,“童年时我很喜欢阅读和画画,完全不参加体育运动,所以你可以想象,当电子游戏进入我的生活,情况就变得更糟了。”

帕里艾里在前苏联解体,不再为古巴提供经济援助的特殊时期长大成人。受到特殊时期的影响,古巴国内连续十年面临严重的经济危机,食物定量供应,国家经济赖以生存的许多商品紧缺。在当时,古巴政府禁止个人电脑的销售(这一禁令直到2008年才被解除),因而电子游戏机显得更为罕见。

“在那个年代,在古巴寻找游戏特别困难。我表哥有一台雅达利,有《Tron》《Burger Time》等游戏。”帕里艾里说道,“我对它一见钟情。但当我第一次在超级任天堂上玩到《超级马里奥世界》,我记得我盯着屏幕,心想‘就是它,未来就会像这样!’毫无疑问,发现那款游戏并通过第一个关卡,是我人生中最幸福的回忆之一。”

由于游戏机在古巴国内极其罕见,作为为数不多拥有超级任天堂的孩子之一,帕里艾里受到了童年玩伴们的欢迎。

“每逢周末,我家里总是挤满了小孩,有时甚至一个房间里就有11个孩子……大家边玩游戏边高声尖叫。如果你在一局游戏里输了,就得将手柄交给下一个。回想起来,当时我真的是个社交男孩。”

帕里艾里很早就知道他想创作游戏,但这看上去就像一个根本不可能实现的目标。帕里艾里在哈瓦那高等艺术学院拿到视觉艺术学位,在2005年创办了表演艺术团"La Teoria Dorada de Popeye"——团队成员们穿着剧装,演出油渍摇滚乐,以及受上个世纪六十年代行动主义启发的暴力、超越性表演艺术。

“对绝大多数古巴人来说,摇滚乐一直不受欢迎,并且被政府压制,所以我们每次演出时总是提心吊胆。”帕里艾里说,“很多次演出甚至在进行到一半时被叫停。”

作为一名艺术家,帕里艾里曾参与许多项目,其中包括受到电子游戏审美影响的动画和视频作品,这也成了他设计游戏的契机。

“我认为在游戏研发过程中,最关键的元素是概念架构,学习视觉艺术和文学让我在这方面有所积累。”帕里艾里称游戏应当实现美学和玩法机制的融合,采用统一设计方法,但就连某些研发资金最充裕、完成度最高的当代游戏也没有做到这一点。

相比其他媒介,帕里艾里认为电子游戏与受众之间的关系更重要,因为受众会直接与艺术作品(游戏)交互。

“我曾短暂尝试过几个非游戏项目和试验性的游戏项目,但很快发现那不是我想做的,我觉得那就像走捷径。”帕里艾里说,“所以我开始构思《救星》的概念,并且寻找一名程序员。”

在当时,赫尔南德斯正与其他几名自由程序员一起工作,帕里艾里向他们展示《救星》的早期设计,不过只有赫尔南德斯表达了兴趣——巧的是赫尔南德斯还曾跟帕里艾里年纪最小的弟弟念同一所高中。

从许多方面来看,帕里艾里和赫尔南德斯制作《救星》的风险很大,但他们没有回避一些可能引发争议的想法。“游戏里的很多元素来自古巴社会的独特现实。”帕里艾里说,“我们在制作游戏时参考了古巴的历史、哲学、政治和艺术流派,因为你永远不可能逃避你所处的社会的现实。”

在《救星》中,主角醒来时发现整个世界正在消失的“小神”(Little God)。世界被造物主抛弃,开始分裂,而玩家的任务是倾尽全力拯救世界。不过在游玩过程中,你会发现你只是某个更宏大故事中的极小一部分。

“我一直对‘游戏中的游戏’这个想法很感兴趣,我想知道怎样从这一特别的角度,解构一款电子游戏。”帕里艾里说道,“《救星》由彼此差别很大,但又共存的概念层构成。”

在《救星》的故事中,主角试图拯救世界——帕里艾里希望探索“救星”的概念:救星究竟是英雄,还是一个“以自我为中心,只专注于实现个人目标的人物”。但帕里艾里强调,第二层概念同样重要。

“整个游戏与哲学关系紧密,探索了悲观的存在主义和犹太教与基督教神话。《救星》的创作始于上帝与现实不可区分的神学概念,我将它运用到了一款电子游戏中。”

帕里艾里认为,电子游戏通过创造虚构现实的方式,反映了泛神论的概念,即神无处不在。“如果上帝就是现实,那么一款电子游戏也能体现上帝。当你开始质疑现实究竟是什么,当角色发现它们生活在一个崩溃的游戏中,那么现实与虚构、玩家与游戏之间的关系将立即变得紧张。”帕里艾里说。

作为一名古巴开发者,帕里艾里的日常生活和游戏制作都受到古巴社会的影响。虽然面临着种种局限,但现实情况并不让他苦恼。

“对我来说,古巴人的身份真的很重要。我的家人和朋友在古巴居住,我在这里出生并长大。我希望我们能得到与其他国家开发者同样的机会,希望当人们玩到《救星》时会说,‘嗨,瞧瞧这款不错的游戏’,并且或许永远不知道它来自古巴……我不想被说成是制作了一款游戏的‘古巴人’,不想过多地谈论我们的互联网条件糟糕、缺乏资金等现状。我只想制作一款伟大的游戏。”

无论帕里艾里是否愿意承认,与所有艺术家一样,他的创作也会受到社会环境和生活背景的影响。但《救星》不是一款谈论古巴的游戏,它的主题是人类体验、人类与宗教之间的复杂关系,以及我们对内在性、神性等概念的摸索和理解。

《救星》还是一款公然对抗帕里艾里从小深受影响的古巴爱国主义的游戏。

“我的看法是,爱国主义与沙文主义关系更紧密,在这个国家它更像是意识形态的一种宣传工具。我不太喜欢政治,通常不会信任拿着麦克风,坚持‘代表’我发言的任何人,无论他们来自哪里。”帕里艾里说,“坦率地讲,我认为如果历史上没有那么多‘救星’,这个世界会变得更美好。”

“但话说回来,我只是一个古巴独立游戏开发者,我对政治又能有多少了解呢?”

相关阅读:你越深入,这个世界就越复杂:古巴人的第一个独立游戏《救星》

本文编译自:rollingstone.com

原文标题:《'Savior': Politics, Game Development, Performance Art in an Evolving Cuba》

原作者:Alan Bradley

* 本文系作者投稿,不代表触乐网站观点。

登录触乐账号

请登录后发表评论、没有账号请注册或游客评论

使用社交账号登录

作为游客留言

请登录或注册,更顺畅地进行交流

使用社交账号登录

共有1条评论