一个非知名游戏开发者的故事。

菲尔·坎贝尔是EA于2006年出品的电影改编游戏《教父》的创作总监之一,在他并不算很有名的游戏开发经历中,有和马龙·白兰度以及大卫·鲍伊合作的经历,其中一些细节是鲜为人知的。

为英国发行商Eidos Interactive工作期间,菲尔·坎贝尔在Core Design工作室为“古墓丽影”系列设计关卡,但他更想去Eidos旗下的另一家工作室与大卫·凯奇一起工作,然后,他真的去了。

“我和大卫·凯奇在同一个房间里?对某些人来说,与凯奇共事难以忍受。”

“噢。”

我刚刚提了个棘手的问题,菲尔·坎贝尔罕见地一时语塞。但这确实很难回答:“你在职业生涯中最好的想法是什么?”这就像敲开自然历史博物馆的大门,寻找保存得最好的恐龙骨头——坎贝尔的想法太多了。

我几乎可以听到坎贝尔在大脑里快速浏览那些想法的声音,然后他停了下来。“你知道一款叫《恐惧效应》(Fear Effect)的游戏吗?”他问,“我还清楚地记得,在电话里与游戏制作者交谈,告诉他们,角色的生命值应该和所有其他系统一样,都像是一种恐惧效应。”

这并非坎贝尔职业生涯中最好的想法,他还要继续寻找。

“我在《古墓丽影》研发初期提供了很多想法,包括能想到的所有关卡设计技巧。例如在设计滚球时,我想:‘为什么局限于使用一颗滚球?为什么不设计一块天花板,让玩家在一个与国际象棋类似的奇怪益智游戏里躲避从天而降的球?’我总是挑战既定规则。”

坎贝尔突然说:“如果是职业生涯中最糟糕的设计决定,我可以肯定地告诉你那是什么。”

坎贝尔在另一款Quantic Dream游戏《幻象杀手》的设计中发挥了重要作用,但这一次他没有坚持到游戏完工,因为Quantic Dream花了整整3年时间才找到发行商,游戏于2005年最终上市。“我们卖不掉那款该死的游戏!”

直到游戏发售后,坎贝尔才意识到他为游戏设计的某些内容非常糟糕。

坎贝尔永远忘不了《教父》高级设计师迈克·奥尔森(Mike Olsen)在玩过《幻象杀手》后对它的评价。“他特别沮丧地告诉我:‘我玩了这个游戏,太烂了,我完全被卡住了。’我不明白为什么迈克这么生气。”

坎贝尔很快就找到了原因,迈克总是在一个地方被卡住:四周都有巨大的飞虫,玩家必须站着不动,什么都不能做。“这是一个我自认为聪明的设计,目的是想让玩家知道自己疯了,他本应用力击打的东西并不真实存在。”

“但你知道奥尔森是个硬核玩家,硬核。”坎贝尔强调,“对于像迈克这样的硬核玩家来说,在游戏中只有一件事不能做……那就是什么都不做。”

坎贝尔吸取了教训。“当时我意识到,设计游戏不能太自作聪明了。”

过了一会儿,坎贝尔又和我聊起了电影《铁面无私》(The Untouchables)——他曾向派拉蒙提议制作一款《铁面无私》的游戏。“我很郁闷,每当我写剧本时,总是要讲述英雄的旅程、穷人发家致富或者坏人改邪归正的故事……我想做点不一样的事情,就像在《疤面煞星》里所做的那样。”

噢,顺便提一句,坎贝尔制作过一款《疤面煞星》手机游戏。

“你在游戏里就是阿尔·帕西诺,已经处于最高位置。我喜欢这种叙事。我想当白兰度,你知道吗,我想成为扮演艾尔·卡彭的罗伯特·德尼罗,在《铁面无私》里用棒球棒打人。”

按照坎贝尔的设想,《铁面无私》将允许玩家为所欲为,扮演反英雄式的人物。他告诉我,他真的对在Quantic Dream游戏中实现这种想法感到自豪,并且终于想起了职业生涯里的最佳设计究竟是什么。

“在我看来,我完成的最佳设计作品同样出现在《幻象杀手》中。我负责设计《幻象杀手》开头的晚餐场景,也就是最早对外演示的Demo,我觉得它就像一个完美的小游戏。”

还记得《幻象杀手》的开头部分吗?玩家在厕所里谋杀了一名男子,由于游戏采用分屏视角,你会看到一个警察正在餐厅里,并且要来上厕所。警察站起来,朝着犯罪现场走去,你得赶快逃走……

然后游戏的叙事角度突然反转,你变成了一位前往犯罪现场的侦探。当然作为玩家,你已经知道发生了什么,甚至知道凶手把杀人武器扔到了哪里。“如果玩家扮演一名警察,到了犯罪现场的行为却不像警察,那就太糟糕了。”坎贝尔说,“一旦你停止做恰当的事,沉浸感就会被破坏。”

所以,上帝视角在这时反而恰如其分。换句话说,它就是个詹姆斯·邦德式时刻。“邦德就该永远是邦德。一旦他被一条绳子绊倒或者在屋顶上滑落,邦德的魔力就消失了。”

《幻象杀手》的Demo拥有魔力,拥有节奏感和张力,吸引玩家沉浸其中,同时还有视角的变化。“那段Demo总结了我想表达的一切。”

坎贝尔曾担任Quantic Dream的首席创意官(Chief Creative Officer),负责管理旧金山的一间小办公室,构思了一个章节体故事,即《幻象杀手》的原型。但他在游戏发布前很久就离开了,因为在2001年,“EA提供了一份我无法拒绝的合同……”

在那之后的很多年里,坎贝尔仍然与凯奇继续合作,在《暴雨》《超凡双生》开发期间都为Quantic Dream团队提供了帮助。

“我会做一些改编的工作。”坎贝尔解释说,“通常来讲,大卫会发给我一大堆法语,由一个学生翻译成英语,请我为所有角色编写对话。这种合作在《暴雨》里的效果很棒:虽然某些表演非常糟糕,但好演员真的给人们留下了深刻印象。”

“在《超凡双生》里…..”他停顿了一会儿,很可能是因为这款游戏的口碑并不太好。“《超凡双生》是大卫·凯奇的一款试验性游戏,很美,拥有伟大的角色,但当时我俩都没有意识到,游戏无法带给玩家任何紧迫感。你不会死去。《暴雨》则找到了一种微妙的平衡,你可能会失去主要角色,到处都有剧情分支。”

坎贝尔显然不介意凯奇霸道的工作方式,俩人建立了牢固的合作关系。“我认为我是为数不多能与大卫共事多年的人,不过在《底特律:变人》开发期间与他失去了联系。”

在EA,坎贝尔参与了几款“007”系列游戏的制作,如《007:浴火特工》(2001年)和《007:谁与争锋》(2003年),但《教父》才是他在供职EA期间最重要作品。

“无论如何,《教父》始终是我的孩子。开发周期达到了漫长的4年,我就在工作里循环播放那首主题音乐——我永远不想再听到它了。但我创造了一个游戏世界,我喜欢其中的每栋建筑、每个任务,甚至每个单词,那真是令人难以置信的经历。”

连续4年的开发工作也令坎贝尔疲惫不堪,导致他做出了一个影响职业生涯的决定。“我犯了个愚蠢的错误,那就是告诉EA我不会再做《教父2》了。”他说,“我做不到。我不能再面对《教父》了。”

坎贝尔请求EA将他调回“007”游戏团队。“所以,我回到那支团队,待了差不多两周,然后他们就将授权IP卖给了动视……我为EA工作6年,却一下子失业了,那是人生中最困难的时期。”

“有时候运气就是这样。”

设想这样一幕场景:坎贝尔独自一人坐着,被他的想法包围了。坎贝尔在墙壁、书桌、纸张和白板上写满了自己的想法,但整个房间寂静无声,就像一座想法博物馆,而他只能无聊地坐在它们中间。

那是坎贝尔在Zynga工作的最后一年,也是他待在游戏行业的最后一年。

自从离开EA后,坎贝尔数次遭遇挫折。他在担任顾问期间他曾向EA提议开发 “虚拟的我”(Virtual Me)项目。“我的想法是,我们可以在全公司范围内整合EA的所有头像系统。”按照这种设想,玩家可以在“FIFA”“战地”等EA旗下游戏中使用一个头像。“就像你拥有的所有角色外表和共同品质的化身。这是个好主意,但你知道,EA是一家非常庞大的公司……”

EA花了6个月开发该项目,并在波兰试点推出,“但没有产生预期的效果”。

随着增强现实和虚拟现实浪潮兴起,坎贝尔和爱尔兰动画大师、曾参与“哈利·波特”与《阿凡达》等电影特效制作的格雷格·马奎尔(Greg Maguire)共同创办了一家叫做Inlifesize的公司,构思了很多想法。

Inlifesize曾计划开发一款“健康分离舱”产品。“想象一下《神秘博士》里的时间机器塔迪斯,它就像用于健康服务的塔迪斯。”用户会被自己的医疗数据所包围。

坎贝尔还向美国电影制片人山姆·雷米提议制作一款《鬼玩人》(Evil Dead)游戏,并为此创作了一部精美的互动艺术书:每页都有部分被裁切,而它们就像通往下一页的窗口,会在翻页时进行切换。“我们始终没能真正按自己的想法推进这个项目。”坎贝尔说,“但我们总算是推出了一款跑酷游戏。”

Inlifesize对iOS游戏《精灵魔法》(Fairy Magic)的期望度很高,这款游戏会使用手机GPS和摄像头来覆盖现实世界中的神奇生物。听上去似曾相识?“完全就是一款没有宝可梦和付费点的《精灵宝可梦Go》。”《精灵魔法》的问世比《精灵宝可梦Go》早了3年,但它并没有流行起来。“太早了……最终我们每天只能赚大约2美元。”

更令人痛苦的是在2011年,《精灵魔法》本有机会成为游戏界的“权力与游戏”,获得“权游”的IP授权,因为Inlifesize获得了北爱尔兰屏幕公司(Northern Ireland Screen)投资,而正是后者将《权力的游戏》引入北爱尔兰……但与巨龙相比,坎贝尔更倾向于使用精灵角色,因为这有利于游戏获得对家庭友善的年龄分级。

“我们拒绝了《权力的游戏》,这很可能是我们犯过的最严重错误。”

但Inlifesize很希望有机会与《神秘博士》合作。“我们都是《神秘博士》的忠实粉丝,曾提议做一款《神秘博士》题材的AR游戏。”坎贝尔回忆说,“我们花了大约8个月时间塑造关卡、制作Demo,最后却被对方告知,他们认为这主意行不通。‘有人会在公共汽车上玩吗?’他们问。”

由于很多想法都未能实现,Inlifesize最终关门了。在妻子的鼓励下,坎贝尔在Zynga找了一份工作。在Zynga,坎贝尔得到与“行尸走肉”“捉鬼敢死队”“正义联盟”和“蝙蝠侠”等品牌合作的机会,为合作提出创意,还在2015年赢得了年度设计摇滚明星奖。“第一年的工作体验很棒,但另外两年……”

当时Zynga正处于衰落期,3年更换了3任CEO,员工也越来越少了。坎贝尔身边的同事一个个消失。“有段时间我甚至单独占了Zynga的一层楼,因为他们解雇了太多人。”

那段时间里,坎贝尔拿出他的三福记号笔在办公室的墙、玻璃和桌面上涂鸦——Zynga倒是很喜欢这样。“Zynga会将参观公司的每个人都带来这儿看看,涂鸦所展现的创造力总是能给他们留下深刻印象。”

但坎贝尔的工作方式开始与Zynga出现冲突,因为管理层要求员工采用更有条理的方法,对人管得很细。“我是个很难管理的人。”“在最后一年里,我完全被公司边缘化了。”2016年,坎贝尔觉得受够了,决定离开。

坎贝尔和我聊了很长时间。在谈话过程中,有个念头不断在我脑海里浮现:“为什么过去我从来没有听说过你,菲尔·坎贝尔?”他做了很多游戏,见过很多名人,生活里的故事几天几夜都讲不完,可为什么从来没听说过他?

但我想,这也许是由成功的本质决定的。我们不会记住亚军,因为历史只会庆祝获胜者。《罪恶都市》没有成为一款火爆的游戏,《教父》游戏的口碑也远远不如电影。只能说,坎贝尔在《教父》开发期间努力创新,通过游戏展示了他的新想法、雄心和胆量。相比之下,坎贝尔未参与开发的《教父2》就有些空洞,缺乏灵魂。

坎贝尔有奇妙点子,有无限的精力,远离游戏行业也许是个损失,除非他能够在一个更适合自己的地方发光发热。

“这是一件可怕的事,热情——你无法摆脱它。”

“那会让我死掉!”坎贝尔说。

“我在教室里跑来跑去,跳上桌子做示范,经常大喊大叫并在墙上画画。对于像我这样的老头来说,就算把手臂举过头顶都有危险,但我就是忍不住。”

如今,坎贝尔是一位教师,每周4天他会在旧金山的伯克利城市学院或圣何塞的科格威尔学院讲课,激励下一代人才,他很享受这份工作。“要是我在10年前就开始教书,那就更好了。”

学生们也喜欢他。

在伯克利城市学院,坎贝尔的课是所有课程中学生“留存率”最高的。“我年纪这么大了,但每学期都不得不认识150名新学生。”

为什么?这也许是因为坎贝尔总是非常宽大地给学生打分。“我不能老是当坏警察,事实上这曾经毁了我的职业生涯。”另外,他还喜欢送学生漫画,似乎怎么也送不完——毕竟,他在家里收藏了2.5万本漫画。

或许还有个原因:拥有想法并不像人们想象中那么容易。每个人都有可能产生想法,但你会怎样处理它?吞了它吗?如果不能让想法得到实现,那又有什么价值?“在我制作游戏的那个年代,很多人认为我就像一个巨大的瀑布,只不过龙头生锈了。很多人的脑袋里都有想法,但它们永远不会浮现,我希望学生们把想法挖掘出来。”

这些年里,坎贝尔开发了一些帮助学生挖掘想法的方法。

身体风暴

“从本质上讲,身体风暴就是利用你的身体来进行头脑风暴。你扮演某个角色,然后想方设法模仿他的动作——走来走去、交流、表演——这可以帮助你解决问题,在设计关卡时能派上用场。”

坎贝尔是从西恩·库珀(Sean Cooper)那里学会身体风暴的,后者经常说脏话。“当我加入Core Design时,这在英国是件很随便的事儿。”他笑着说,“库珀特别喜欢说脏话,大家都讨厌他,但他会在会议上生气地示范角色的各种动作,例如把椅子翻过来,躲到桌子后面,或者在地上爬行,等等。”

“那是我所见过的身体风暴的最佳范例了。库珀是个不可思议的家伙,这就像从最早期游戏中传承下来的遗产。”

隐性叙事

“我在开发《古墓丽影》时经常使用隐性叙事,因为我需要在短时间内快速设计大量关卡,所以,不得不避免让自己在哪里突然卡住。”

“所谓隐性叙事,就是指借鉴一种既定媒体——可以是一首歌、一首诗或一本书等——采用它们的经典结构为你设计的内容(例如关卡)设定一段叙事的开头、中间和结尾,然后再将角色放入场景,反复打磨,直到隐性叙事的痕迹消失。”

“我将《爱丽丝漫游仙境》用作劳拉·克劳馥在埃及关卡的基础。她在关卡结束前参加了一场茶话会,只不过我用埃及众神替代了《爱丽丝漫游仙境》里的角色,而这又让我有了更多想法。又或者,爱丽丝穿过了一个兔子洞,所以我让劳拉潜入……”

“我在设计关卡时还想到过自家后花园。你可以采用任何可能激发灵感的东西,因为最糟糕的事情就是止步不前。”

模糊记忆

这是坎贝尔最喜欢的创意训练技巧,操作起来也很容易。

有一回,坎贝尔在一次演讲前完全忘了他要演讲这回事。当时他刚刚离开酒店,准备前往机场,但一位会议组织者看到了他,说:“噢,菲尔,会场就在那边。如果你有时间……”

菲尔打断了他的话:“做什么?”

“您是主题演讲发言人。”

“所以,我去了现场,迅速播放幻灯片,却完全不知道该说什么,房间里坐满了人。”

“我随意播放了几张幻灯片,和观众们闲聊起来。我当时脑子并不太清楚,聊了一些今天需要聊的东西,然后扯到了‘模糊记忆’。是的,我突然就想到模糊记忆这儿,就顺着这个思路讲了下去,观众们都大声喝彩,完全是自发的。我觉得自己配不上那种待遇!但当时房间里的氛围就有那么热烈。”

模糊记忆究竟是什么意思呢?如果你不能完全记住某部电影的情节,将它与另一部电影搞混淆了,这就是模糊记忆。通过将它们缝合在一起,你可以创作新内容。当你进入梦乡时,就可能会有这种体验。所以,你可以故意让记忆变得模糊,忘掉一些东西。

“不要经常去查维基百科。如果你可以让思维变得稍微模糊些,在梦境和现实之间建立联系,那就顺其自然吧。你脑海里的东西究竟是否真实并不重要。它是内容,是想法。”

我们又聊回了教育这个话题。

“有人用‘催化剂’这个单词来形容我,我很满意。我喜欢整合各种想法,然后分享。”

坎贝尔擅长激发学生们的想象力。他会抛出自己的想法,让其他人参与讨论。在坎贝尔的课堂上,学生很少坐在座位上——他试图让他们站起来远离课本,玩耍、分享并合作。

坎贝尔很享受教书这份工作。虽然他不再直接参与游戏开发,但从某种意义上讲,他甚至可能为整个行业带来更大的影响。“我希望能留下一份遗产。我的薪水很少,幸运的是我妻子有一份真正的工作。我很可能会继续教书,直到自己放弃为止,我喜欢将知识传递下去。”

“这对我来说是一次真正的测试,就像一场考试——尽量不要忘记任何往事。”

在游戏行业里,坎贝尔曾希望他参与开发的每款游戏都能像《古墓丽影》那样赚钱。“它曾让我对这个行业充满了梦想,但并非所有游戏都能大卖。我很珍惜与白兰度和鲍威的相遇,那会让人生变得更富足。”

坎贝尔告诉我,他对没有与白兰度合影感到遗憾,但当时的情况不允许他那样做,白兰度也不会给他签名,但他永远不会忘记与白兰度、鲍伊等人共处的时光。“每当我回忆往事,都会觉得自己太幸运了。”

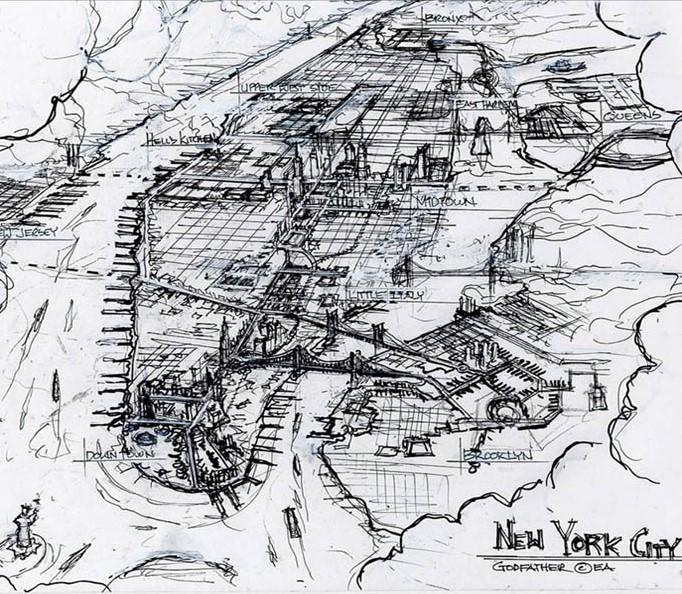

坎贝尔从来没有真正远离建筑,这就是为什么他会为《教父》游戏的虚拟纽约设计200座地标式建筑……如今,他仍然会和学生一起玩《教父》,并从中发现意想不到的乐趣。“最好玩儿的部分并不是做任务,而是在城镇中心胡作非为。我们并没有将它写进设计文档,但真的很有趣。这就是我想在游戏里找到的东西。”

他偶尔还会做一些建筑设计。“我仍然是个顾问,曾经以顾问身份参与贝尔法斯特的泰坦尼克博物馆项目,但只是玩玩儿,我的妻子是一位真正的建筑师。”

就在前不久,坎贝尔和他的妻子在一个非常“个人化”的项目上进行了合作。“这么多年后,我们终于盖了一栋新房子。我现在就站在这儿,眺望金门大桥,早上的风景太美了。”

更具体些说,坎贝尔此刻正站在屋顶花园里俯瞰金门大桥,楼梯旁有一个6层高的书架,在楼下,一间公寓里塞满了“我妻子不想放在房子里的所有东西”,包括他的所有游戏用品,他们还将这栋房子挂到了爱彼迎上出租……“我们才刚刚开始。这有点像一座流行文化博物馆。”

“这就像退休之家。”坎贝尔说,然后他又改变了主意,“听起来很糟糕。”

坎贝尔沉思片刻,笑着说:“这是一间适合某个不太出名的人的房子。”

本文编译自:eurogamer.net

原文标题:《The amazing stories of a man you've never heard of》

原作者:Robert Purchese, Senior Staff Writer

* 本文系作者投稿,不代表触乐网站观点。

登录触乐账号

请登录后发表评论、没有账号请注册

绑定手机号

根据相关规定,无法对未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务,请尽快绑定手机号完成认证。

共有0条评论