Trust the process.

一个月前的今天,是我第一天上班的日子。

在刚刚过去的数个小时里,我在准备今天夜话原本的题目,大概是关于电影业啊、流媒体啊、艺术电影这类东西。我热爱电影,可能有时候比热爱游戏更深,但让我踏实坐下来认真分析,有点困难。看完总是不满意,就把写好的千来个字删了。

我看自己的很多稿子都不大满意,包括前两天发的第一篇头条《宝可梦之夜》。直到点发送按钮前一秒,我还在跟池骋老师说,感觉有点虚。

上周在办公室,我和陈静老师都交了稿,池老师要在决定发布前做最后的检查,她先问了陈老师:“您感觉‘魔兽’那篇怎么样,还用改吗?”

“浑然一体,不用改了。”陈老师回答。

然后池老师转向我:“您的‘宝可梦’也浑然一体不用改吗?”

“不能改了。”我沉默了一会,继续说,“我觉得这篇稿子像一台土制三轮车,再改就散架了。”

于是这辆三轮就这么骑了出去,意外的反响不错。

熊宇老师下班后在QQ上跟我说,“宝可梦”那篇很好。

祝佳音老师转了微博,说:“不错嘛杨老师。但周二你那脚射门不进是为什么呢?”这个我得澄清,虽然那脚“接倒三角传球大力轰门”踢到了守门员的脸上,但我确乎是无意的:我的水平暂时难以瞄准守门员的脸——当然也有可能是熊老师给C罗偷偷塞了红包,我不得而知。

以及池老师说:“我看读者很喜欢你嘛!”

长久以来,或是也没那么长久,我是不为了讨人喜欢而活着的,有时候还会故意张开獠牙,让自己远离人群。来的这一个月,虽然跟同事们聊得不错,但在写作上还是不太放得开,时常陷入僵局。熊老师每次用2小时搞定的夜话,我通常要从早上7点通勤时开始选题,才能勉强赶上发稿,头条更是改了无数次。两篇日常刚好是擅长的领域,暂时还算安全。

有时候我会很羡慕同事们的能力:王亦般老师写作飞快,同一天接的题目,我新建完文件夹,第一次出门采访,一问王老师已经交稿了;熊老师比我自己都了解我的文章,每当我陷入僵局的时候(我每天都陷入僵局),熊老师总能给我的稿子找到另一个出口,发现我所不能发现的东西。

池老师能在任何一篇稿子里——无论是什么题目,朋友们,哪怕是要写《文章代码示例草稿》,都能体现出无比的真诚,我尤其羡慕这一点;噢,还有梅林粉杖老师,他每次都能找到我写作上的漏洞……

这感觉就像好邻居蜘蛛侠第一天来复仇者联盟上班一样。有点害怕,同时快乐。

从小学,或者是幼儿园开始,我可以说是班级里最懂事的学生——绝不是最聪明的,最聪明的几个像是从八达岭跑出来的野生猿猴,欺负女同学、不戴红领巾,无恶不作。不戴红领巾也就罢了,女同学又有什么错!于是,我总是跟这些聪明的“黑恶势力”对抗,当众戳穿他们的谎言,揭露他们的罪行,比如小张是因为喜欢小王才欺负她的,让他下不来台。因此老师意外地很喜欢我,她说我是个“小大人”,我当时很喜欢这个称号,好像是一顶获得承认的王冠,一直戴在头上,但现在却不怎么爱了。小孩还是应该有个小孩的样子,懂的太多,有些招人烦。有点像恐怖谷理论里的娃娃和人偶,越像人类就越恐怖,孩子则是越像大人越招人烦,不知道为什么老师会喜欢我这种孩子。

她们给我的评语永远有不变的一条:懂事。我猜得到同龄人在想什么,也猜得到老师和家长在想什么,需要什么。因此,我就从一而终地懂事了下去。这样的日子不太辛苦,只要摸清楚人们的需求,然后稍稍地、轻轻地给他们一个温暖的假象,生活便过去了,一切都像梦一样平稳、安静、透明。

但我总觉得,好像有什么东西在我胸口咕嘟嘟地沸腾着,提醒我去做一些事情——比方说变得真诚;比方说今天的工作,它让我害怕,怕完不成这篇稿子,更怕在有限的时间里,我没有成就出什么事业来,在安逸的生活里挣扎着求生。

《赛博朋克2077》发售了,很多人在售前暗暗祈祷:“千万别砸啊。”而我对CDPR则始终抱有信心,我的期待是“千万不要是完美的”。

还好,至少现在看上去它不怎么完美,但足够出色。如果“2077”是一个宏大、庞杂、瑰丽、没有Bug的暗夜都市,基努·李维斯从电视里跳出来带你骑摩托车;如果每个行人都经过机器学习,自由地讨论尼采和维特根斯坦、普希金与莱蒙托夫;如果通关的时候你飞向太空,突然大彻大悟,掌握了人类和宇宙的究极秘密,然后听见片尾彩蛋里一个波兰男声暗戳戳地说:“这就是游戏业的终结!”

这该有多么无趣!

真好,至少我们还有动力追寻更好的东西,一个不完美的事物带给我们的,总比那些完美的要多。

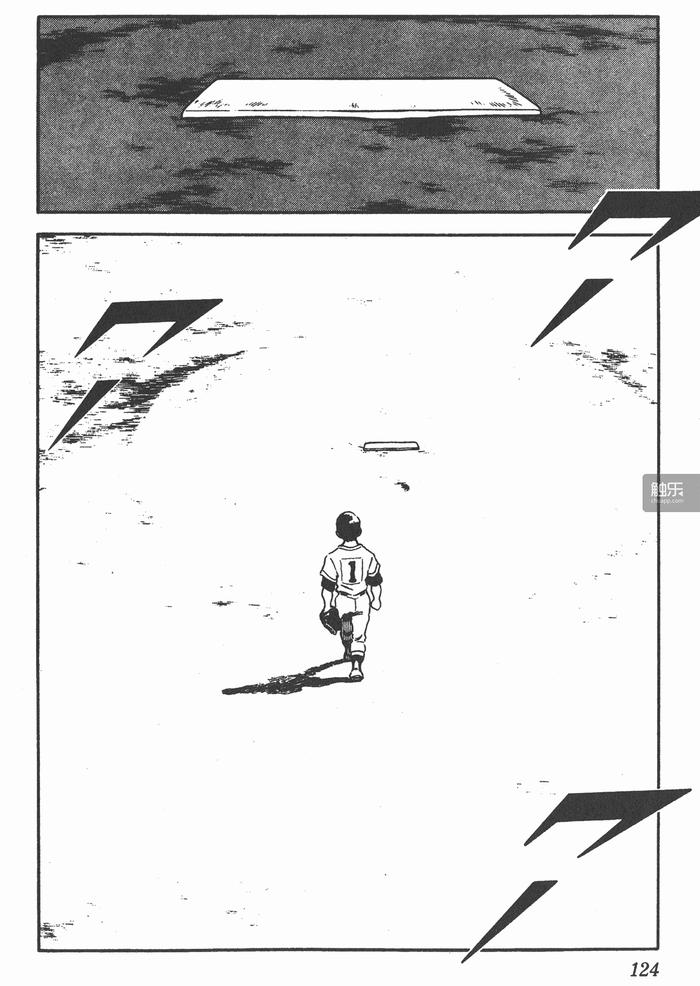

所以——请等等我吧!我还想写出真正好的东西,写出那些不需要刻上我名字的东西——请等等我吧!

登录触乐账号

请登录后发表评论、没有账号请注册

绑定手机号

根据相关规定,无法对未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务,请尽快绑定手机号完成认证。

共有1条评论